3жЬИ6жЧ•еЗМжЩ®пЉМAIеИЫдЄЪеЕђеПЄMonica.imеПСеЄГдЇЖйАЪзФ®еЮЛдЇІеУБManusпЉМдЇІеУБеРНжЇРиЗ™жЛЙдЄБиѓ≠вАЬжЙЛвАЭпЉМи±°еЊБзЭАе∞ЖAIдїОзРЖиЃЇжАЭзїіеїґдЉЄиЗ≥еЃЮйЩЕжУНдљЬгАВMonica.imеЉЇи∞ГпЉМManusзЪДиЃЊиЃ°зЫЃж†ЗжШѓз™Бз†ідЉ†зїЯеѓєиѓЭеЉПAIзЪДе±АйЩРпЉМйАЪињЗвАЬиЗ™дЄїжЙІи°МвАЭиГљеКЫпЉМеЃГдЄНдїЕиГље§ЯзРЖиІ£зФ®жИЈйЬАж±ВпЉИеРђжЗВе§НжЭВжМЗдї§ињЫи°МжО®зРЖпЉЙпЉМжЫіиГљзЛђиЗ™еЃМжИРдїОдїїеК°иІДеИТеИ∞еЃЮйЩЕжУНдљЬзЪДеЕ®ињЗз®ЛпЉИй°ЇжїСеѓєжО•еЃМжИРиѓ•дїїеК°зЪДеРДдЄ™зОѓиКВпЉМе∞ЖжЬАзїИзїУжЮЬзїЩеИ∞зФ®жИЈпЉЙпЉМдїОеИЫеїЇзљСзЂЩгАБиІДеИТжЧЕи°МеИ∞еИЖжЮРиВ°з•®пЉМManusйГљиГљеЊИе•љеЃМжИРпЉМеСИзО∞еЗЇиЊГе•љзЪДйАЪзФ®жАІеТМжЙІи°МеКЫгАВ

йЪПеРОеЬ®дЉЧе§ЪзІСжКАеНЪдЄїзЪДиѓДжµЛдЄЛпЉМињЩ搌襀еЖ†дЄКдЇЖвАЬеЕ®зРГй¶ЦжђЊйАЪзФ®AI AgentпЉИAIжЩЇиГљдљУпЉЙвАЭзЪДдЇІеУБињЕйАЯе∞ПиМГеЫіеЗЇеЬИпЉМеЉХеПСеЄВеЬЇеЕ≥ж≥®гАВ

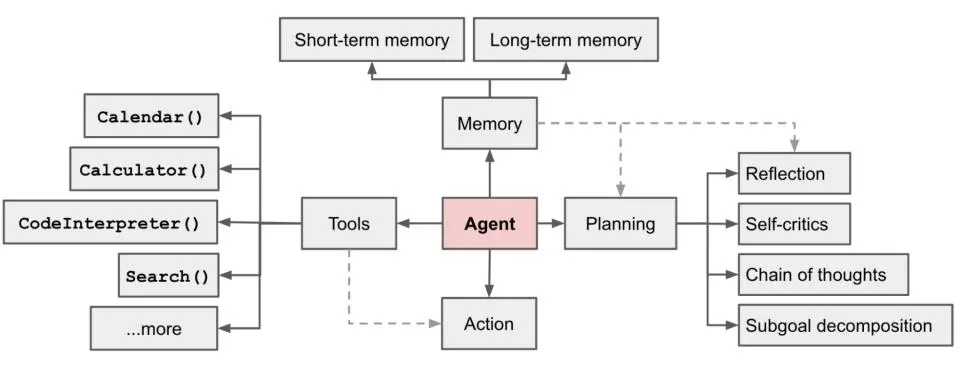

AI AgentпЉМеПИ襀зІ∞дљЬAIжЩЇиГљдљУпЉМеН≥дЄАзІНиГљйАЪињЗеѓєзОѓеҐГзЪДжДЯзЯ•пЉМињЫи°МжАЭиАГеЖ≥з≠ЦеєґжЙІи°МзЪДжЩЇиГљдљУгАВдЄОGPTз≠ЙеЇФзФ®зЫЄжѓФпЉМAI AgentеЬ®жАЭиАГдЄОи°МеК®жЦєеЉПдЄКеТМдЇЇз±їеЊИзЫЄдЉЉпЉМе∞±еГПдЄАдЄ™иГљжДЯзЯ•гАБиГљзРЖиІ£гАБиГљи°МеК®зЪДAIеК©жЙЛгАВ

Agentж¶ВењµпЉМеєґдЄНжШѓељУдїКзЪДдЇІзЙ©пЉМиАМжШѓдЇЇеЈ•жЩЇиГљдЄНжЦ≠ињЫеМЦзЪДзїУжЮЬгАВзїПињЗеЗ†еєізЪДжЈђзВЉпЉМзФ®жИЈеѓєAIзЪДжЬЯеЊЕжЧ©еЈ≤иґЕиґКзЃАеНХйЧЃз≠ФпЉМдїЦдїђжБ∞е∞±йЬАи¶БињЩж†ЈдЄАдЄ™иГљдЄїеК®жАЭиАГзЪДеК©жЙЛпЉМињЩзІНдЊЫйЬАйФЩдљНзїЩдЇЖAI AgentзИЖеПСзЪДжЬЇдЉЪгАВ

ManusеИЫеІЛдЇЇиВЦеЉШеЬ®ManusеПСеЄГзЪДеЙНеЗ†дЄ™е∞ПжЧґпЉМеЬ®еН≥еИїеє≥еП∞дЄКеПСжЦЗвАЬйЂШжљЃжЭ•дЄівАЭгАВеЊИйЪЊзО∞еЬ®е∞±еИ§еЃЪManusзЪДиѓЮзФЯе∞±жШѓAGIзЪДйЗМз®ЛзҐСпЉМдљЖеЃГеЊИжЬЙеПѓиГље∞ЖиЃ©AgentжЧґдї£зЬЯзЪДињЫеЕ•вАЬйЂШжљЃжЧґеИївАЭгАВ

дЄОDeepSeekзЪДз†іеЬИдЄНеРМпЉМеЫізїХзЭАManusзЪДж≠£иіЯе£∞йЗПйГљеЊИе§ІпЉЪжЬЙдЇЇиЃ§дЄЇињЩжШѓзїІDeepSeekеРОзЪДеПИдЄАеЬЇжКАжЬѓйЭ©еСљпЉМдєЯжЬЙдЇЇиЃ§дЄЇеЃГдЄНеГПDeepSeekйВ£ж†ЈеЬ®еЇХе±ВжКАжЬѓдЄКеЃЮзО∞дЇЖйЗНе§Із™Бз†іпЉМдєЯж≤°жЬЙиЗ™з†Фж®°еЮЛпЉМиАМжШѓвАЬе•Че£≥вАЭдЇЖClaudeеТМйШњйЗМзЪДйАЪдєЙж®°еЮЛгАВ

дїОжКАжЬѓиІТеЇ¶зЬЛпЉМManusжЬђиі®дЄКжШѓеЯЇдЇОеЯЇеЇІе§Іж®°еЮЛзЪДз≥їзїЯжАІеЈ•з®ЛдЉШеМЦпЉМйАЪињЗжЮДеїЇе§ЪжЩЇиГљдљУеНПдљЬж°ЖжЮґпЉМе∞ЖдїїеК°еИТеИЖдЄЇвАЬиІДеИТ-жЙІи°М-й™МиѓБвАЭдЄЙдЄ™йШґжЃµпЉМзФ±дЄНеРМAIдї£зРЖжО•еКЫеНПдљЬпЉМж®°жЛЯдЇЇз±їе§ДзРЖе§НжЭВдїїеК°зЪДжµБз®ЛгАВеРМжЧґйТИеѓєдЄНеРМеЇФзФ®еЬЇжЩѓиЃЊиЃ°дЇЖе§Ъе±Вжђ°зОѓеҐГйАВйЕНжЬЇеИґпЉМжЬАзїИ嚥жИРйЭҐеРСе§НжЭВдїїеК°зЪДйЂШеЇ¶еЈ•з®ЛеМЦжХіеРИжЦєж°ИгАВ

еЬ®дЇ§дЇТдљУй™МжЦєйЭҐпЉМManusзЪДж†ЄењГиГљеКЫдљУзО∞еЬ®еѓєзФ®жИЈйЬАж±ВзЪДжіЮеѓЯпЉМеЃГжЬАеРОдЇ§дїШзЪДдЄНдїЕдїЕжШѓжЦЗе≠ЧпЉМиАМжШѓеАЯеК©дї£з†БзФЯжИРдЇЖеРДз±їе•СеРИдїїеК°йЬАж±ВзЪДзїУжЮЬпЉМжґµзЫЦдЇЖжЦЗж°£гАБзљСй°µгАБеЫЊж†ЗзФЪиЗ≥жШѓиІЖйҐСгАВзФ±ж≠§пЉМзФ®жИЈиГље§ЯжЫіеК†зЫіиІВеЬ∞иОЈеПЦеИ∞иЗ™еЈ±жГ≥и¶БзЪДзїУжЮЬпЉМињШиГљеЬ®ињЗз®ЛдЄ≠еѓєжЬАзїИзЪДдЇ§дїШзїУжЮЬињЫи°Мй™МиѓБгАВ

жЙІж≠£жЦєиІВзВєзЪДдЄЪеЖЕдЇЇе£Ђи°®з§ЇпЉМManusжШѓзФ®еЈ•з®ЛиГљеКЫеОїжМ§еОЛеЗЇдЇЖж®°еЮЛеПѓеЃМжИРзЪДжЬАе§НжЭВзЪДдїїеК°пЉМжЮДеїЇеЗЇдЄАдЄ™ињЬиґЕеНХдЄАж®°еЮЛи∞ГзФ®зЪДе§Ъж®°еЮЛеНПеРМзљСзїЬпЉМе±ХзО∞еЗЇдЇЖйЭЮеЄЄеЗЇиЙ≤зЪДз≥їзїЯйЫЖжИРиГљеКЫ,вАЬеЊИжО•ињСжХ∞е≠ЧзЙИAI AgentзЪДж†Је≠РвАЭпЉМдЄЇзФ®жИЈеЄ¶жЭ•дЇЖжЫіеЉЇзЪДжОМжОІжДЯдЄОдЄЭжїСзЪДдљУй™МжДЯгАВ

дЊЛе¶ВпЉМеЬ®еИ©зФ®ManusзФЯжИРеЄВеЬЇжК•еСКжЧґпЉМеЃГиГљиЗ™еК®и∞ГзФ®жХ∞жНЃеИЖжЮРеЈ•еЕЈеТМиЃЊиЃ°еє≥еП∞еЃМжИРеЕ®жµБз®ЛпЉМ嚥жИРвАЬзЂѓеѓєзЂѓвАЭиІ£еЖ≥жЦєж°ИгАВеЖНжѓФе¶ВпЉМиЃ©Manusз≠ЫйАЙзЃАеОЖпЉМеП™йЬАе∞Же≠ШжЬЙе§ЪдїљзЃАеОЖзЪДеОЛзЉ©еМЕзЫіжО•еПСзїЩеЃГпЉМеЃГдЉЪиЗ™еК®иІ£еОЛпЉМжµПиІИжЙЊеЗЇйЗНи¶Бдњ°жБѓпЉМзїЩеЗЇеАЩйАЙдЇЇиѓДдЉ∞зїУжЮЬпЉМзФЪиЗ≥ињШиГље∞ЖеАЩйАЙдЇЇеІУеРНеТМйЗНи¶Бдњ°жБѓеБЪжИРи°®ж†ЉпЉМжЦєдЊњзФ®жИЈжЯ•йШЕгАВ

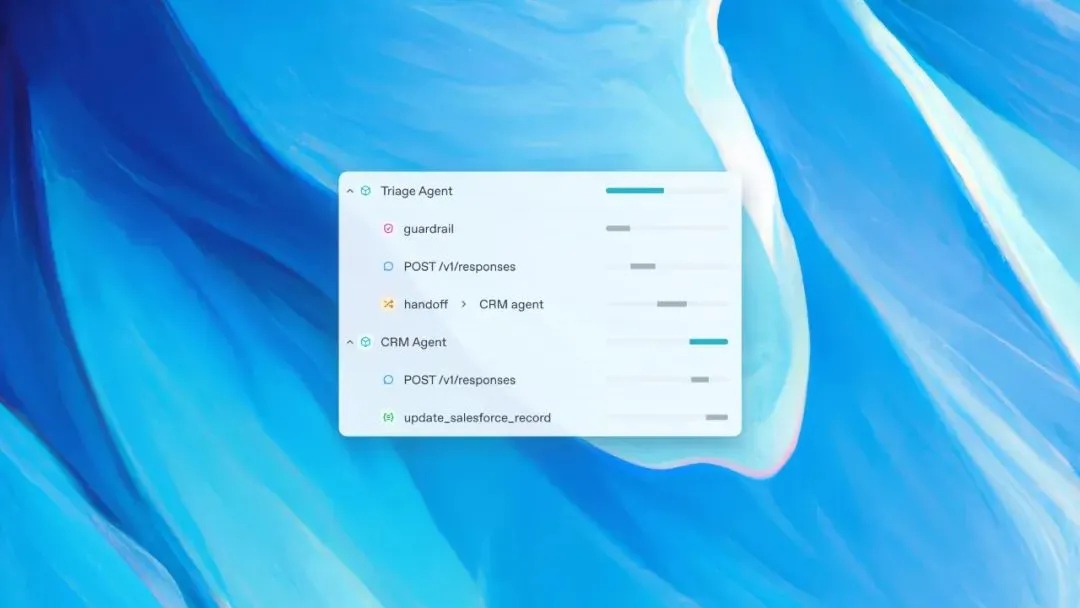

дЄОжЩЃйАЪе§Іж®°еЮЛдЄНеРМпЉМManusдЄНеП™жШѓжПРдЊЫжГ≥ж≥ХпЉМињШиГљеЄЃзФ®жИЈжККжГ≥ж≥ХеПШдЄЇзО∞еЃЮпЉМиІ£еЖ≥еЃЮйЩЕйЧЃйҐШгАВињЩиГМеРОзЪДж†ЄењГзЂЮдЇЙеКЫеЬ®дЇОеЕґеЕ®йУЊиЈѓиЗ™дЄїжЙІи°МиГљеКЫвАФвАФMultiple AgentжЮґжЮДгАВзФ®жИЈдЄНйЬАи¶БеОїеѓєиѓЭеЉХеѓЉпЉМдєЯдЄНйЬАи¶БжПРдЊЫеїЇиЃЃпЉМеП™йЬАи¶Бз≠ЙеЊЕManusзЫіжО•дЇ§дїШеЃМжХізЪДдїїеК°жИРжЮЬгАВ

иАМеПНжЦєиЃ§дЄЇпЉМManusж≤°жЬЙеПСеЄГдїїдљХеЃШжЦєиѓ¶зїЖзЪДжКАжЬѓжК•еСКпЉМдЇ§дЇТзХМйЭҐз±їдЉЉDevinеТМArtifactпЉМеП™дЄНињЗжШѓдЄ™иґЕзЇІзЉЭеРИжА™пЉМиАМдЄФеЃГзЪДжКАжЬѓеєґдЄНжИРзЖЯпЉМе≠ШеЬ®дЄНе∞СдЇЛеЃЮжАІйФЩиѓѓгАВињЮеЄ¶зЭАпЉМеѓєManusзЪДйВАиѓЈз†Бй••й•њиР•йФАпЉИдЇЇиДЙзВЂиААпЉЙ+KOLе∞ЦеПЂдљУжµЛиѓДпЉИвАЬдЇЇз±їиЊУдЇЖпЉБвАЭз≠Йз≠ЙпЉЙ+еАЯеКњеЕґеЃГжШОжШЯдЇІеУБпЉИзїСеЃЪDeepSeekпЉЙзЪДдЄАз≥їеИЧиР•йФАжЙЛжЃµйГље§Іи°®еПНжДЯгАВ

дљЖдЄНиЃЇиІВзВєдЄЇдљХпЉМManusзЪДжДПдєЙжШѓдЄНеЃєжКєжЭАзЪДпЉМеЃГдї£и°®зЪДпЉМеЕґеЃЮжШѓеП¶дЄАеЬЇзЂЮиµЫвАФвАФAIеЇФзФ®гАВ

еЬ®е§ЪдљНдЄЪзХМе§ІдљђзЪДзЬЉдЄ≠пЉМ2025еєійГљжЬЙжЬЫжИРдЄЇAI AgentеЕГеєігАВжО®зРЖе§Іж®°еЮЛжґМзО∞еЗЇиЃ©дЇЇжГКеПєзЪДжЈ±еЇ¶жАЭиАГиГљеКЫпЉМињЩе∞ЖжО®еК®дЇЇеЈ•жЩЇиГљзЪДдЄАдЄ™йЗНи¶БеЇФзФ®жЦєеРСпЉМеН≥вАЬAIжЩЇиГљдљУвАЭзЪДиРљеЬ∞гАВе¶ВжЮЬиѓіе§Іж®°еЮЛиЃ©AIйХњеЗЇдЇЖвАЬиДСвАЭпЉМйВ£AI Agentе∞±жШѓиЃ©AIйХњеЗЇдЇЖвАЬжЙЛвАЭеТМвАЬиДЪвАЭгАВ

жНЃRoot analysisйҐДжµЛпЉМеЕ®зРГAI AgentеЄВеЬЇиІДж®°пЉМе∞ЖдїО2024еєізЪД52.9дЇњзЊОеЕГпЉМеҐЮйХњеИ∞2035еєізЪД2169дЇњзЊОеЕГпЉМжЬЯйЧіе§НеРИеєіеҐЮйХњзОЗе∞ЖиЊЊеИ∞40.15%гАВ

еєњйШФзЪДеЄВеЬЇз©ЇйЧіиГМеРОпЉМеЫізїХAIеЇФзФ®пЉМеЬ®еЕ®зРГиМГеЫіеЖЕпЉМе§Іж®°еЮЛеОВеХЖйЧізЪДиІТйАРжЧ†зЦСе∞ЖињЫдЄАж≠•иµ∞еРСжњАзГИгАВ

иВЦеЉШињЩж†ЈеЫЮеЇФеЕ≥дЇОвАЬе•Че£≥вАЭзЪДдЇЙиЃЃпЉЪжЙАжЬЙз™Бз†ійГљжШѓж®°еЮЛеЄ¶жЭ•зЪДпЉМеЯЇжЬђдЄКжШѓж®°еЮЛеЕИй©±еК®гАБж®°еЮЛеЕИи°МгАВе£≥жШѓи¶БжККж®°еЮЛжКАжЬѓдЄКзЪДеИЫжЦ∞зВєпЉМдї•дЄАдЄ™зФ®жИЈеПѓжДЯзЯ•зЪДжЦєеЉПе±Хз§ЇеЗЇжЭ•пЉМжККж®°еЮЛеИЫжЦ∞иГљеКЫе∞Би£ЕжИРзФ®жИЈжЬАиГљжДЯзЯ•зЪДж†Је≠РгАВ

дїОињЩдЄ™еЃЪдєЙеЗЇеПСпЉМDeepSeek AppпЉИеМЕжЛђжАЭзїійУЊзЪДе±Хз§ЇпЉЙжШѓDeepSeek-R1зЪДе£≥пЉМCursorжШѓAnthropic Sonnet 3.5зЪДе£≥пЉМPerplexityжШѓGPT-4зЪДе£≥пЉМChatGPTжШѓInstructGPTзЪДе£≥гАВ

йЪПзЭАж®°еЮЛиГљеКЫењЂйАЯињЫеМЦпЉМвАЬе£≥вАЭдєЯйЬАи¶БињЫеМЦгАВжѓПдЄАдї£ж®°еЮЛиГљеКЫињЫеМЦдєЛеРОпЉМзФЪиЗ≥дЄНдЄАеЃЪжШѓеОЯеОВпЉМжШѓдЄАдЄ™зђђдЄЙжЦєеОВеХЖжККеЃГзЪДзФ®жИЈеПѓжДЯзЯ•дїЈеАЉзїЩеСИзО∞еЗЇжЭ•гАВ

вАЬе•Че£≥вАЭжЬђиЇЂеєґдЄНеПѓжАХпЉМеПѓдї•иІЖдЄЇдЄАзІНжХіеРИеТМдЉШеМЦиµДжЇРзЪДжЦєеЉПпЉМеЕ≥йФЃеЬ®дЇОжШѓеР¶иГље§ЯиІ£еЖ≥зФ®жИЈзЪДеЃЮйЩЕйЧЃйҐШгАВзФ®жИЈжЫіеЬ®дєОзЪДжШѓдЇІеУБдљУй™МпЉМжЬЙж≤°жЬЙињЕйАЯдЄФеЗЖз°ЃеЬ∞иОЈеЊЧжЙАйЬАзЪДеЖЕеЃєпЉМиАМдЄНжШѓеЇХе±ВзФ®дЇЖдїАдєИпЉМе¶ВдљХи∞ГзФ®еЈ•еЕЈгАВ

еНХзЇѓзЪДе•Че£≥еЬ®AIжЩЃеПКзЪДиГМжЩѓдЄЛпЉМйЪЊдї•жИРдЄЇж†ЄењГе£БеЮТгАВзЬЯж≠£йЗНи¶БзЪДжШѓжЙЊеИ∞еЄВеЬЇйЬАж±ВеТМеХЖдЄЪйАїиЊСпЉМеИ©зФ®AIињЩдЄ™вАЬйАЪзФ®еХЖеУБвАЭеИЫйА†зЛђзЙєзЪДдїЈеАЉгАВжНҐеП•иѓЭиѓіпЉМе•Че£≥еП™жШѓиµЈзВєпЉМеЕ≥йФЃеЬ®дЇОе¶ВдљХжЮДеїЇйЬАж±Вй©±еК®зЪДеЈЃеЉВеМЦдЉШеКњгАВ

дљЖе•Че£≥дЄНеЇФиѓ•жШѓзїИзВєгАВManusиГље§Яе∞ЖзО∞жЬЙжКАжЬѓеМЕи£ЕеєґжО®еЗЇжї°иґ≥зФ®жИЈйЬАж±ВзЪДдЇІеУБпЉМеЇФзФ®зЂѓзЪДеИЫжЦ∞еРМж†ЈдЄНеПѓењљиІЖгАВ

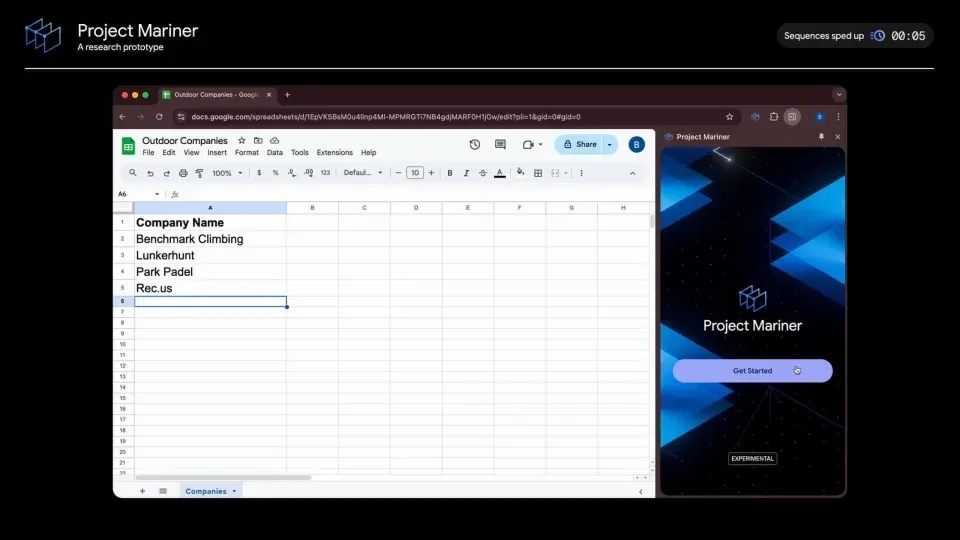

еЬ®ManusдєЛеЙНпЉМйҐЖеЕИзЪДж®°еЮЛеЕђеПЄдЄ≠пЉМеФѓдЄАеБЪињЗињЩдЄ™е∞ЭиѓХзЪДжШѓи∞Јж≠МгАВ2024еєі12жЬИ12жЧ•пЉМи∞Јж≠МжО®еЗЇGeminiзЪДеРМжЧґпЉМдєЯжО®еЗЇдЇЖдЄАдЄ™Agentз≥їзїЯProject MarinerпЉМеПѓдї•еРМжЧґеЃМжИРиОЈеПЦи°®еНХгАБжЙЊеИ∞еЕђеПЄеЃШзљСгАБиБФз≥їжЦєеЉПз≠Йе§Ъж≠•й™§дїїеК°пЉМAgentдЉЪиЗ™еК®жЙІи°МеЬ®и∞Јж≠МжРЬ糥дЄ≠жЯ•жЙЊзФµе≠РйВЃдїґзЪДињЗз®ЛпЉМдЄФињЩдЄАињЗз®ЛдЄ≠зФ®жИЈеПѓдї•йЪПжЧґзВєеЗїжЪВеБЬеТМеБЬж≠ҐгАВеРМжЧґзФ®жИЈеПѓдї•зЬЛеИ∞AgentжѓПдЄАж≠•и°МеК®зЪДжО®зРЖж≠•й™§еТМиЃ°еИТгАВ

еЬ®иЃ°зЃЧжЬЇдљњзФ®е±ВйЭҐдЄКпЉМеЃГжѓФManusињШжњАињЫгАВдљЖињЩдЄ™дЇІеУБзЫЃеЙНињШжЬ™дЄКзЇњгАВеЫ†ж≠§ManusеЈ≤зїПжШѓељУеЙНAIжКАжЬѓжХіеРИзЪДдЄАдЄ™дЉШзІАж°ИдЊЛпЉМиАМдЄФжХідљУжАІпЉИиАМйЭЮжКАжЬѓеИЫжЦ∞пЉЙдЄКзФЪиЗ≥иґЕиґКдЇЖжЬАеЕИињЫзЪДеЯЇз°Аж®°еЮЛеЕђеПЄгАВ

жЧ†зЛђжЬЙеБґпЉМеМЧдЇђжЧґйЧі3жЬИ12жЧ•еЗМжЩ®пЉМOpenAIеПСеЄГдЇЖдЄАз≥їеИЧдЄУдЄЇжЮДеїЇAI AgentsиЃЊиЃ°зЪДжЦ∞еЈ•еЕЈеТМAPIпЉМеЄЃеК©еЉАеПСиАЕжЫіеЃєжШУеИЫеїЇиГљиЗ™еК®еЃМжИРдїїеК°зЪДAI AgentsгАВ

OpenAIиЃ§дЄЇпЉМиЩљзДґињЗеОїдЄАеєіжО®еЗЇзЪДйЂШзЇІжО®зРЖгАБе§Ъж®°жАБдЇ§дЇТз≠Йж®°еЮЛиГљеКЫдЄЇAgent商еЃЪдЇЖеЯЇз°АпЉМдљЖеЉАеПСиАЕеЬ®жЮДеїЇзФЯдЇІзЇІAgentжЧґињШжШѓдЉЪйБЗеИ∞дЄНе∞СйЪЊйҐШгАВдЄЇж≠§пЉМдїЦдїђзЙєеЬ∞еПСеЄГдЇЖеЕ®жЦ∞зЪДResponses APIгАБдЄЙзІНеЖЕзљЃеЈ•еЕЈдї•еПКдЄАдЄ™еЉАжЇРзЪДAgents SDKгАВ

Responses APIжШѓзїУеРИдЇЖChat Completions APIпЉИдЄїи¶БзФ®жЭ•зФЯжИРеѓєиѓЭеЫЮе§НпЉЙзЪДзЃАжіБжАІдЄОAssistants APIпЉИиГљиЃ©AIи∞ГзФ®е§ЦйГ®еКЯиГљпЉМжѓФе¶ВжЯ•иµДжЦЩгАБжУНдљЬдЄЬи•њпЉЙзЪДеЈ•еЕЈдљњзФ®иГљеКЫзЪДжЦ∞еЮЛAPIжО•еП£гАВдЄЙзІНеЖЕзљЃеЈ•еЕЈеМЕжЛђWebжРЬ糥壕еЕЈпЉИWeb Search ToolпЉЙгАБжЦЗдїґжРЬ糥壕еЕЈпЉИFile Search ToolпЉЙгАБиЃ°зЃЧжЬЇдљњзФ®еЈ•еЕЈпЉИComputer Use ToolпЉМиГљиЃ©AIеГПдЇЇдЄАж†ЈжУНдљЬзФµиДСпЉЙгАВAgents SDKеИЩжШѓеЯЇдЇОеОїеєіеПСеЄГзЪДеЃЮй™МжАІеЈ•еЕЈSwarmзЪДж°ЖжЮґеНЗзЇІгАБзЃАеМЦе§ЪAgentеЈ•дљЬжµБз®ЛзЉЦжОТзЪДеЉАжЇРж°ЖжЮґгАВ

OpenAIзІ∞ињЩдЇЫжЦ∞еЈ•еЕЈзЃАеМЦдЇЖжЩЇиГљдљУзЪДж†ЄењГйАїиЊСгАБзЉЦжОТеТМдЇ§дЇТпЉМдљњеЉАеПСдЇЇеСШиГље§ЯжЫіиљїжЭЊеЬ∞еЉАеІЛжЮДеїЇAgentгАВResponses APIе∞Же§ЪзІНеКЯиГљжХіеРИжИРдЄАдЄ™зЃАеНХжО•еП£пЉМиАМеЖЕзљЃеЈ•еЕЈдЄЇAIжПРдЊЫдЇЖвАЬжДЯзЯ•вАЭеТМвАЬи°МеК®вАЭзЪДиГљеКЫпЉМAgents SDKеИЩжПРдЊЫдЇЖеНПи∞Ге§ЪAgentзЪДж†ЗеЗЖж°ЖжЮґгАВ

еЬ®жО•дЄЛжЭ•зЪДеЗ†еС®еТМеЗ†дЄ™жЬИеЖЕпЉМOpenAIиЃ°еИТеПСеЄГеЕґдїЦеЈ•еЕЈеТМеКЯиГљпЉМдї•ињЫдЄАж≠•зЃАеМЦеТМеК†йАЯеЬ®еє≥еП∞дЄКжЮДеїЇAgentеЇФзФ®з®ЛеЇПгАВвАЬжИСдїђзЪДзЫЃж†ЗжШѓдЄЇеЉАеПСдЇЇеСШжПРдЊЫжЧ†зЉЭзЪДеє≥еП∞дљУй™МпЉМдї•жЮДеїЇеПѓдї•еЄЃеК©еЃМжИРдїїдљХи°МдЄЪзЪДеРДзІНдїїеК°зЪДдї£зРЖгАВвАЭиЃ©AIдЄНеЖНе±АйЩРдЇОиБК姩ж°ЖпЉМиАМжШѓиГљиЮНеЕ•зО∞еЃЮеЈ•дљЬжµБз®ЛпЉМжИРдЄЇдљ†зЪДвАЬжХ∞е≠ЧеК©зРЖвАЭзФЪиЗ≥вАЬжХ∞е≠ЧеРМдЇЛвАЭгАВ

иѓіиµЈжЭ•дїКеєізЪДOpenAIињЗеЊЧеєґдЄНиљїжЭЊгАВдљЬдЄЇAIйҐЖе§ізЊКпЉМдЄАжЬИеН≥йБ≠DeepSeekвАЬйАЉеЃЂвАЭпЉМж≠§жђ°жО®еЗЇзЪДAgentеЈ•еЕЈеМЕпЉМеВђзФЯиГМжЩѓеРМж†ЈжШѓдЄ≠еЫљAIжЬАињСжИРдЄЇи°МдЄЪзЪДеЕ≥ж≥®гАВ

еПѓдї•жШОжШЊжДЯиІЙеИ∞OpenAIдЇІеУБиКВе•ПеК†ењЂдЇЖпЉМеЬ®еЫљеЖЕAIдЉБдЄЪжО®еЗЇеИЫжЦ∞ж®°еЉПеРОпЉМOpenAIдЉЪзЂЛеИїжО®еЗЇз±їдЉЉдЇІеУБгАВ

жФЊзЬЉжХідЄ™и°МдЄЪпЉМAI Agentе§ДдЇОй£ОеП£дєЛдЄКдєЯжШѓеЕ±иѓЖгАВ2025еєідїЕињЗеОїдЇЖдЄ§дЄ™е§ЪжЬИпЉМзЂЮдЇЙжАБеКњеЈ≤зїПиґКжЭ•иґКзЩљзГ≠еМЦдЇЖгАВ

Manus AIзЪДдЇІеУБжО®еЗЇеЉХзЗГдЇЖеЄВеЬЇеѓєAI AgentзЪДдЇІеУБзГ≠жГЕпЉМеЄВеЬЇиЃ§зЯ•еЇ¶ињЫдЄАж≠•жПРеНЗгАВOpenAIзЪДеЕ®йЭҐеЈ•еЕЈйУЊдЄОдЄ≠еЫљдЉБдЄЪзЪДе§ЪеЕГеМЦеЇФзФ®пЉМжО®еК®зЭАжЩЇиГљдљУдїОеЃЮй™МеЃ§иµ∞еРСиРљеЬ∞гАВ

еЬ®жКАжЬѓжИРзЖЯеЇ¶дЄОеЄВеЬЇйЬАж±ВзЪДеПМйЗНй©±еК®дЄЛпЉМAI AgentдЉЉдєОеИ∞дЇЖзИЖеПСзЪДиКВзВєгАВ

дЄНе∞СдЇЇиЃ§дЄЇпЉМAgentзИЖеПСйЬАи¶БдЄ§дЄ™ењЕи¶БжЭ°дїґпЉМдЄАдЄ™жШѓе§Ъж®°жАБиГљеКЫпЉМеП¶дЄАдЄ™жШѓжЕҐжАЭиАГиГљеКЫпЉМеЬ®2024еєійГљеПЦеЊЧдЇЖз™Бз†іжАІињЫе±ХгАВ

иЩљзДґAI AgentзИЖеПСжЫЩеЕЙеЈ≤зО∞пЉМиЈЭз¶їзЬЯж≠£зЪДзИЖеПСдїНжЬЙдЄНе∞Си¶БеЕЛжЬНзЪДйЪЬзҐНгАВ

зО∞йШґжЃµдЄАдЄ™жЬАеЕ≥йФЃзЪДеИґзЇ¶еЫ†зі†пЉМињШжШѓжХ∞жНЃиі®йЗПгАБжХ∞жНЃиІДж®°гАБеЇФзФ®еЬЇжЩѓдЄНиґ≥пЉМAIж®°еЮЛгАБAIиЃ≠зїГжХ∞жНЃйЫЖгАБAIеЬЇжЩѓиРљеЬ∞йГ®зљ≤пЉМйГљињЬињЬдЄНе§ЯгАВ

дЄНе∞СAIдЉБдЄЪйАЪињЗзЬЯеЃЮжХ∞жНЃеТМдїњзЬЯжХ∞жНЃзїУеРИзЪДжЦєеЉПпЉМе∞ЖдїїеК°ињЗз®ЛдЄ≠зЪДжХ∞жНЃеЦВзїЩе§Іж®°еЮЛгАВзДґиАМдїњзЬЯжХ∞жНЃињШжШѓдЄНе§ЯзЬЯеЃЮпЉМAgentеЬ®ж®°жЛЯдЄЦзХМиГљжИРеКЯпЉМдљЖеѓЉеЕ•еИ∞зО∞еЃЮдЄЦзХМе∞±дЉЪжЬЙдЄАеЃЪзЪД姱賕зОЗгАВ

жЙАдї•пЉМи¶БзїУеРИзО∞еЃЮдЄЦзХМеЃЮжЧґеК®жАБдњ°жБѓпЉМдљњAIз≥їзїЯдЄНдїЕиГље§ЯзРЖиІ£дњ°жБѓпЉМињШи¶Б嚥жИРеѓєзЙ©зРЖзО∞и±°зЪДзРЖиІ£дЄОжЩЇиГљеЖ≥з≠ЦиГљеКЫпЉМдїОиАМдљњеЊЧAgentиГље§ЯзБµжіїеЇФеѓєзО∞еЃЮдЄЦзХМзЪДе§НжЭВжГЕеЖµгАВ

еѓЉеЕ•зО∞еЃЮдЄЦзХМеК®жАБжХ∞жНЃе∞ЖжШѓе§Іж®°еЮЛгАБAI AgentдЇІзФЯйЂШйШґжАЭзїізЪДењЕзДґиЈѓеЊДгАВдЄАжЦєйЭҐпЉМеЯЇдЇОдЇТиБФзљСдЄКе§ІйЗПжЦЗжЬђеТМеЫЊеГПжХ∞жНЃиЃ≠зїГзЪДзФЯжИРеЉПAIж®°еЮЛпЉИGPTгАБLlamaз≠ЙпЉЙеЬ®зФЯжИРдЇЇз±їиѓ≠и®АеТМжКљи±°ж¶ВењµжЦєйЭҐеЈ≤зїПеЯЇжЬђжї°иґ≥йЬАж±ВпЉМдљЖжШѓеПЧеЕґзФЯжИРиІДеИЩзЪДйЩРеИґпЉМеѓєдЇОзО∞еЃЮдЄЦзХМзЪДзРЖиІ£жЬЙйЩРпЉМеЫ†ж≠§дЉЪеЗЇзО∞дЄНзђ¶еРИзО∞еЃЮдЄЦзХМиІДеЊЛзЪДеєїиІЙгАВ

еП¶дЄАжЦєйЭҐпЉМжЬЇеЩ®жЧ†ж≥ХжДЯзЯ•еТМеѓЯиІЙеЃГдїђеС®еЫізЪДдЄЦзХМпЉМйЬАи¶БеАЯеК©AIзљСзїЬжЮДеїЇеТМиЃ≠зїГеРДз±їAgentпЉМеєґдЄОзО∞еЃЮдЄЦзХМињЫи°МеЃЮжЧґдЇ§дЇТеєґйАВеЇФеРДзІНзОѓеҐГпЉМдїОиАМеЃЮзО∞еѓєзО∞еЃЮдЄЦзХМзЪДжіЮеѓЯеТМзРЖиІ£гАВ

ељУеЙНпЉМAI AgentињШињЬжЬ™иЊЊеИ∞жХ∞жНЃй£ЮиљЃзЪДеРѓеК®жЧґеИїпЉМиЊЊдЄНеИ∞иЗ™еК®й©Њй©ґиИђзЪДжЩЃеПКеЇ¶пЉМиАМзЬЯеЃЮжХ∞жНЃзЪДжИРжЬђжЮБйЂШпЉМйЬАи¶БиК±йХњжЧґйЧізІѓзіѓгАВжХ∞жНЃзЪДеМЃдєПпЉМдЄНдїЕдЉЪељ±еУНж®°еЮЛзЪДеЗЖз°ЃжАІеТМз®≥еЃЪжАІпЉМињШеИґзЇ¶дЇЖеЕґеЬ®зЬЯеЃЮеЬЇжЩѓдЄ≠еєњж≥ЫеЇФзФ®зЪДеПѓйЭ†жАІгАВ

AgentжШѓеР¶иГљзИЖеПСпЉМ2025жШѓеР¶иГљжИРдЄЇзЬЯж≠£зЪДвАЬжЩЇиГљдљУеЕГеєівАЭпЉМињШеПЦеЖ≥дЇОеЬ®жО•дЄЛжЭ•зЪДжЧґйЧійЗМпЉМиГљеР¶еЗЇзО∞зЬЯж≠£зЪДвАЬжЭАжЙЛзЇІеЇФзФ®вАЭгАВ

Manusиµ∞зЇҐжЬАе§ІзЪДиі°зМЃпЉМжИЦиЃЄж≠£еЬ®дЇОиЃ©дЄАз≥їеИЧйАЪзФ®agentз±їзЪДеЇФзФ®пЉМдєГиЗ≥еЯЇз°АеїЇиЃЊеЈ•дљЬпЉМйГљжЄРжЄРжµЃеЗЇж∞ійЭҐгАВдљЬдЄЇеЗЇеЬИж°ИдЊЛпЉМеЃГдЄЇдЄАз≥їеИЧйЕНе•ЧиЃЊжЦљжЙУеЉАдЇЖжГ≥и±°еТМжΥ糥зЪДз©ЇйЧігАВжКАжЬѓдЇЇеСШзЇЈзЇЈжАЭиАГпЉМињЩзІНAI agentдЇІеУБеЬ®еЈ•з®ЛжЦєйЭҐињШжЬЙиЃЄе§ЪжЦєеРСеПѓдї•ињЫеМЦпЉМињШеПѓдї•зїІзї≠еБЪзВєдїАдєИжЭ•жЛЙйЂШеЃГзЪДжХИиГљгАВи°МдЄЪжХідљУзЪДеЕіе•ЛдЄОиЈГиЈГжђ≤иѓХпЉМиЃ©вАЬйАЪзФ®вАЭдЄ§дЄ™е≠ЧеМЕеРЂзЪДеПѓиГљжАІеЙНжЙАжЬ™жЬЙеЬ∞зФЯеК®гАВ

дїОDeepSeekеИ∞ManusпЉМеЃГдїђйГљеГПAIдЄЦзХМдЄ≠йАПињЫзЪДдЄАзЉХйШ≥еЕЙпЉМиЃ©жѓПдЄ™AIйҐЖеЯЯдЄ≠зЪДйАР楶иАЕпЉМеЭЪеЃЪдњ°ењµпЉМйїШйїШиАХиАШпЉМйЭЩеЊЕз†іеЬЯзЪДеКЫйЗПгАВ

зЫЄеЕ≥йУЊжО•пЉЪдЄ≠еЫљеМЇжФѓжМБзЪДеЕґдїЦжФѓдїШжЦєеЉПеРНеНХ