еєіжЬЂзЕІдЊЛжШѓзЫШзВєзЪДжЧґжЬЇгАВеН≥е∞ЖињЗеОїзЪДдЄАеєіпЉМзІ∞еЊЧдЄКжШѓз°ђзІСжКАеИЫжЦ∞е§ІеєіпЉМдЇЇз±їеЬ®е§ЪдЄ™йҐЖеЯЯйГљеЃЮзО∞дЇЖйЗНи¶Бз™Бз†іпЉЪз¶їеЉАеЬ∞зРГпЉМеЄ¶еЫЮжЬИзРГиГМйЭҐзЪДе••зІШпЉЫжЈ±еЕ•зїЖиГЮпЉМзїШеИґдЇЇдљУзЪДз≤ЊзїЖеЬ∞еЫЊпЉЫињРзФ®дЇЇеЈ•жЩЇиГљпЉМеК†йАЯзІСе≠¶еПСзО∞зЪДж≠•дЉРвА¶вА¶ињЩдЇЫињЫе±ХдЄНдїЕиІ£еЖ≥дЇЖдЄАдЇЫйХњжЬЯе≠ШеЬ®зЪДжКАжЬѓйЪЊйҐШпЉМдєЯдЄЇжЬ™жЭ•зЪДеПСе±ХжПРдЊЫдЇЖжЦ∞зЪДеПѓиГљгАВ

иДСжЬЇжО•еП£жКАжЬѓеЬ®дЇЇдљУиѓХй™МжЦєйЭҐеПЦеЊЧйЗНи¶БињЫе±ХгАВиµ∞еЬ®еЙНеИЧзЪДNeuralinkеЕђеПЄеЉАеПСеЗЇдЇЖеП™жЬЙз°ђеЄБе§Іе∞ПзЪДиКѓзЙЗпЉМйАЪињЗз≤ЊеѓЖзЪДжЙЛжЬѓжЬЇеЩ®дЇЇе∞ЖжЮБзїЖзЪДжЯФжАІзФµжЮБж§НеЕ•е§ІиДСзЪЃе±ВпЉМе∞ЖжКАжЬѓдїОеЃЮй™МеЃ§жО®еРСдЇЖеЃЮйЩЕеЇФзФ®гАВ

1жЬИпЉМNeuralinkеЃМжИРй¶ЦдЊЛдЇЇдљУж§НеЕ•жЙЛжЬѓпЉМдЄЇдЄАдљНзШЂзЧ™8еєізЪДжВ£иАЕж§НеЕ•дЇЖиДСжЬЇжО•еП£иКѓзЙЗгАВињЩдљНеРНеПЂNolandзЪДеПЧиѓХиАЕжЬѓеРОеЊИењЂе∞±иГљзФ®жДПењµжОІеИґзФµиДСйЉ†ж†ЗпЉМеЃЮзО∞жЙУе≠ЧгАБеПСйВЃдїґпЉМзФЪиЗ≥зЫіжТ≠зО©жЄЄжИПгАВдїЦеПѓдї•иЇЇеЬ®еЇКдЄКзЛђзЂЛдљњзФ®ињЩе•Чз≥їзїЯпЉМдЄНеЖНйЬАи¶БжК§зРЖдЇЇеСШеЄЃењЩеЃЙи£ЕжОІеИґиЃЊе§ЗпЉМињЩиЃ©дїЦйЗНиОЈдЇЖйГ®еИЖзЛђзЂЛзФЯжіїзЪДиГљеКЫгАВ

еЗ†дЄ™жЬИеРОпЉМ襀зІ∞дЄЇAlexзЪДзђђдЇМдљНеПЧиѓХиАЕдєЯеЃМжИРдЇЖжЙЛжЬѓгАВAlexдЄНеП™иГљеЃЮзО∞еЯЇз°АзЪДзФµиДСжУНдљЬпЉМзФЪиЗ≥иГље§ЯдљњзФ®е§НжЭВзЪД3DеїЇж®°иљѓдїґињЫи°МиЃЊиЃ°пЉМињЩжДПеС≥зЭАиДСжЬЇжО•еП£дЄНдїЕиГљжФѓжМБжВ£иАЕзЪДжЧ•еЄЄзФЯжіїпЉМињШиГљжФѓжМБдїЦдїђињЫи°МдЄУдЄЪзЇІзЪДеИЫйА†жАІеЈ•дљЬгАВ

SpaceXзЪДжШЯиИ∞еЬ®2024еєіеЕ±ињЫи°МдЇЖеЫЫжђ°иљ®йБУиѓХй£ЮгАВ

жШЯиИ∞зЪДжѓПжђ°иѓХй£ЮйГљеЬ®еИЫйА†жЦ∞зЇ™ељХгАВ3жЬИзЪДиѓХй£ЮеЃЮзО∞дЇЖзБЂзЃ≠дЄАдЇМзЇІзЪДжИРеКЯеИЖз¶їпЉМ6жЬИзЪДиѓХй£Юй¶Цжђ°еЃМжИРдЇЖдЄАдЇМзЇІзЪДжµЈдЄКиљѓзЭАйЩЖгАВжЬАдї§дЇЇеН∞и±°жЈ±еИїзЪДжШѓ10жЬИ13жЧ•зЪДиѓХй£ЮпЉМдљЬдЄЇдЄАзЇІзБЂзЃ≠зЪДиґЕйЗНеЮЛеК©жО®еЩ®еЬ®еЃМжИРеПСе∞ДдїїеК°еРОпЉМдї•иґЕйЯ≥йАЯдїО姩иАМйЩНпЉМеЬ®жЬАеРОжЧґеИїзВєзЗГеПСеК®жЬЇеЗПйАЯпЉМзДґеРО襀еПСе∞Де°ФдЄКзІ∞дЄЇвАЬз≠Је≠РвАЭзЪДжЬЇжҐ∞иЗВз®≥з®≥жО•дљПгАВ11жЬИжШЯиИ∞зЪДиѓХй£Юй¶Цжђ°й™МиѓБдЇЖеܮ姙穯дЄ≠йЗНеРѓзБЂзЃ≠еПСеК®жЬЇзЪДиГљеКЫгАВ

ињЩдЄАз≥їеИЧињЫе±ХзЪДжЬАзїИзЫЃж†ЗпЉМжШѓи¶БеЃЮзО∞зБЂзЃ≠зЪДеЃМеЕ®йЗНе§НдљњзФ®пЉЪдЄНдїЕдљЬдЄЇдЄАзЇІзЪДиґЕйЗНеЮЛеК©жО®еЩ®еПѓдї•еЫЮжФґеЖНзФ®пЉМжЬ™жЭ•ињЮдЄКйЭҐзЪДжШЯиИ∞йГ®еИЖдєЯе∞ЖеЃЮзО∞йЗНе§НдљњзФ®пЉМињЩе∞ЖжЮБе§ІйЩНдљОеПСе∞ДжИРжЬђгАВйЪПзЭА楶жГ≥йАРж≠•еПШдЄЇзО∞еЃЮпЉМ姙穯жΥ糥еН≥е∞ЖињЫеЕ•дЄАдЄ™жЦ∞жЧґдї£пЉМжΥ糥жЦєеЉПеПѓиГљеПСзФЯж†єжЬђжАІзЪДжФєеПШгАВдЇЇз±їжЬЙжЬЇдЉЪе∞ЭиѓХжЫіе§ЪеИЫжЦ∞зЪД姙穯жΥ糥жЦєж°ИпЉМеїЇзЂЛжЬИзРГеЯЇеЬ∞гАБжΥ糥зБЂжШЯз≠Йз≠ЙпЉМе∞ЖдЄНеЖНйБ•дЄНеПѓеПКгАВ

йЪПзЭАи©єеІЖжЦѓ¬Јй߶䊃姙穯жЬЫињЬйХЬзЪДжМБзї≠иІВжµЛпЉМзІСе≠¶еЃґеѓєеЃЗеЃЩйїОжШОжЧґжЬЯжЬЙдЇЖжЦ∞зЪДиЃ§иѓЖгАВ

вАЬеЃЗеЃЩйїОжШОвАЭпЉМжМЗзЪДжШѓеЃЗеЃЩиѓЮзФЯеРОзЪДе§і10дЇњеєіпЉМйВ£жЧґзђђдЄАжЙєжБТжШЯеТМжШЯз≥їеЉАеІЛ嚥жИРпЉМеЃЗеЃЩдїОдЄАзЙЗйїСжЪЧйАРжЄР襀зВєдЇЃгАВ

йЯ¶дЉѓжЬЫињЬйХЬжШѓжЬЙеП≤дї•жЭ•жЬАе§ІгАБжЬАеЉЇзЪД姙穯жЬЫињЬйХЬпЉМдЄУйЧ®иЃЊиЃ°зФ®жЭ•жНХжНЙеЃЗеЃЩжЬАжЧ©жЬЯеПСеЗЇзЪДеЊЃеЉ±зЇҐе§ЦзЇњгАВеЃГзЪДиІВжµЛеПСзО∞дЇЖжХ∞йЗПжГКдЇЇзЪДжШОдЇЃжШЯз≥їпЉМжѓФзРЖиЃЇйҐДжЬЯе§ЪеЗЇињС1000еАНпЉМиАМжМЙзЕІзО∞жЬЙзРЖиЃЇпЉМеЃЗеЃЩиѓЮзФЯеИЭжЬЯдЄНеЇФиѓ•жЬЙе¶Вж≠§е§ЪгАБе¶Вж≠§жШОдЇЃзЪДжШЯз≥їгАВйАЪињЗеѓєињЩдЇЫеП§иАБжШЯз≥їеПСеЗЇзЪДеЕЙињЫи°МеИЖжЮРпЉМзІСе≠¶еЃґжПРеЗЇдЇЖдЄ§зІНеПѓиГљпЉЪи¶БдєИжЧ©жЬЯеЃЗеЃЩдЄ≠е≠ШеЬ®жѓФ姙йШ≥е§ІеЗ†еНБзФЪиЗ≥дЄКзЩЊеАНзЪДеЈ®е§ІжБТжШЯпЉМи¶БдєИжЬЙе§ІйЗПжіїиЈГзЪДйїСжіЮеЬ®еРЮеЩђеС®еЫізЙ©иі®пЉМйЗКжФЊеЗЇеЉЇзГИиГљйЗПгАВ

з†Фз©ґињШеПСзО∞пЉМињЩдЇЫжЧ©жЬЯжШЯз≥їдЄ≠еРЂжЬЙзҐ≥еТМж∞Із≠ЙйЗНеЕГзі†гАВињЩжДПеС≥зЭАеЬ®еЃГдїђдєЛеЙНпЉМдЄАеЃЪињШе≠ШеЬ®жЫіжЧ©зЪДеЈ®е§ІжБТжШЯпЉМжБТжШЯж≠їдЇ°жЧґеПСзФЯиґЕжЦ∞жШЯзИЖзВЄпЉМе∞ЖињЩдЇЫеЕГзі†жХ£еЄГеИ∞еЃЗеЃЩдЄ≠гАВињЩдЇЫеПСзО∞дЄЇжИСдїђзРЖиІ£еЃЗеЃЩе¶ВдљХдїОдЄАзЙЗжЈЈж≤МйАРжЄРжЉФеМЦеИ∞дїК姩жПРдЊЫдЇЖйЗНи¶Б篜糥гАВ

CAR-TзїЖиГЮзЦЧж≥ХеЬ®ж≤їзЦЧиЗ™иЇЂеЕНзЦЂжАІзЦЊзЧЕжЦєйЭҐеПЦеЊЧйЗНе§Із™Бз†ігАВ

CAR-TжЬАеИЭжШѓдЄАзІНж≤їзЦЧи°Ажґ≤иВњзШ§зЪДжЦєж≥ХпЉЪеМїзФЯдїОжВ£иАЕи°Ажґ≤дЄ≠еИЖз¶їеЗЇTзїЖиГЮпЉИеЕНзЦЂз≥їзїЯзЪДвАЬеУ®еЕµвАЭпЉЙпЉМйАЪињЗеЯЇеЫ†еЈ•з®ЛдљњеЕґиГље§ЯиѓЖеИЂеєґжґИзБ≠иВњзШ§зїЖиГЮпЉМзДґеРОе∞ЖеЕґиЊУеЫЮжВ£иАЕдљУеЖЕгАВ

2жЬИпЉМеЊЈеЫљз†Фз©ґеЫҐйШЯжК•еСКдЇЖдљњзФ®жВ£иАЕиЗ™иЇЂCAR-TзїЖиГЮж≤їзЦЧиЗ™иЇЂеЕНзЦЂжАІзЦЊзЧЕзЪДжИРжЮЬпЉЪ15еРНз≥їзїЯжАІзЇҐжЦСзЛЉзЦЃгАБз°ђзЪЃзЧЕжИЦиВМзВОжВ£иАЕжО•еПЧж≤їзЦЧеРОпЉМжЬЙ8еРНз≥їзїЯжАІзЇҐжЦСзЛЉзЦЃжВ£иАЕиЊЊеИ∞дЇЖжЧ†йЬАзФ®иНѓзЪДзЉУиІ£зКґжАБгАВ

9жЬИпЉМдЄ≠еЫљжµЈеЖЫеЖЫеМїе§Іе≠¶зЪДеЊРж≤™жµОеЫҐйШЯеПСи°®дЇЖеП¶дЄАй°єеЉАеИЫжАІз†Фз©ґпЉЪдїЦдїђй¶Цжђ°дљњзФ®жНРзМЃиАЕзЪДCAR-TзїЖиГЮињЫи°Мж≤їзЦЧгАВз†Фз©ґеЫҐйШЯдљњзФ®CRISPRеЯЇеЫ†зЉЦиЊСжКАжЬѓпЉМжХ≤йЩ§дЇЖжНРзМЃиАЕTзїЖиГЮдЄ≠зЪД5дЄ™еЯЇеЫ†пЉМдљњеЕґжЧҐдЄНдЉЪжФїеЗїжВ£иАЕпЉМдєЯдЄНдЉЪ襀жВ£иАЕзЪДеЕНзЦЂз≥їзїЯжОТжЦ•гАВ

дЄАдљНеЭПж≠їжАІиВМзЧЕжВ£иАЕеЬ®жО•еПЧж≤їзЦЧдЄ§еС®еРОе∞±иГљжКђиµЈжЙЛиЗВжҐ≥е§іпЉМеП¶дЄ§дљНз°ђзЪЃзЧЕжВ£иАЕзЪДзЧЗзКґдєЯеЬ®жХ∞姩еЖЕеЉАеІЛе•љиљђгАВ6дЄ™жЬИеРОпЉМ3дљНжВ£иАЕйГљиЊЊеИ∞дЇЖзЦЊзЧЕзЉУиІ£зКґжАБпЉМдЄФж≤°жЬЙеЗЇзО∞дЄ•йЗНеЙѓдљЬзФ®гАВзЫЃеЙНпЉМиѓ•еЫҐйШЯеЈ≤зїПе∞Жж≤їзЦЧжЙ©е±ХеИ∞еП¶е§Ц20е§ЪеРНжВ£иАЕгАВ

дљњзФ®жНРзМЃиАЕзїЖиГЮеПѓиГљеЃЮзО∞CAR-TзЦЧж≥ХзЪДиІДж®°еМЦзФЯдЇІпЉМе§ІеєЕйЩНдљОж≤їзЦЧжИРжЬђпЉМињЩдЄНдїЕдЄЇйЪЊж≤їжАІиЗ™иЇЂеЕНзЦЂжАІзЦЊзЧЕжВ£иАЕеЄ¶жЭ•дЇЖжЦ∞еЄМжЬЫпЉМдєЯдЄЇињЩзІНйЭ©еСљжАІзЦЧж≥ХзЪДжО®еєњеЇФзФ®еЉАиЊЯдЇЖжЦ∞йАФеЊДгАВ

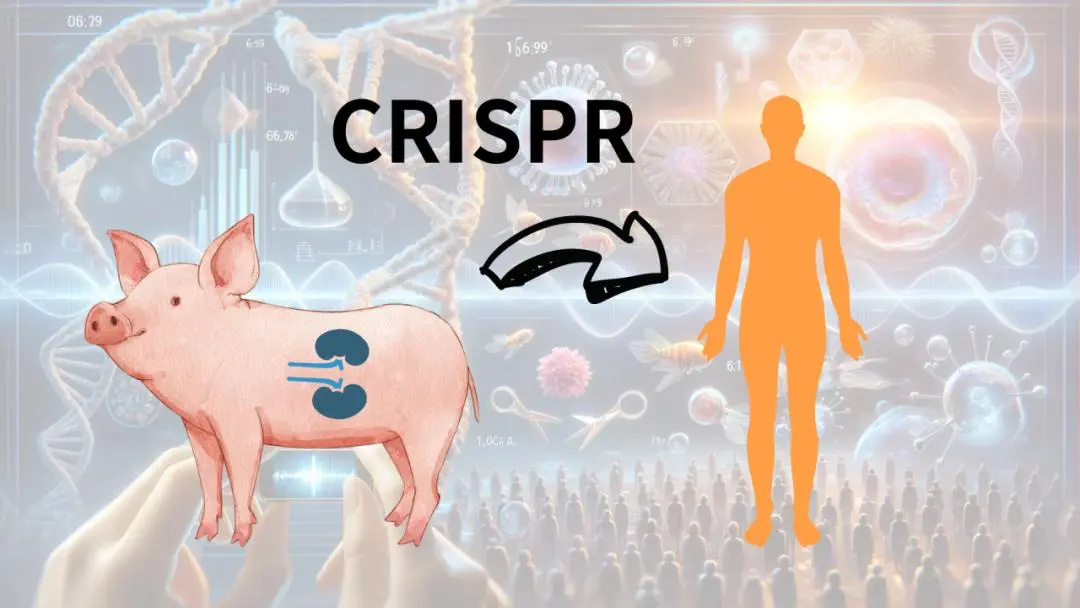

еЯЇеЫ†зЉЦиЊСзМ™еЩ®еЃШжИРеКЯзІїж§НеИ∞дЇЇдљУпЉМеЩ®еЃШзІїж§НйҐЖеЯЯдєЯињОжЭ•дЇЖйЗНи¶Бз™Бз†ігАВ

зІїж§НжШѓеЊИе§ЪзїИжЬЂжЬЯеЩ®еЃШи°∞зЂ≠зЪДж≤їзЦЧжЦєж≥ХгАВдї•дЄ≠еЫљдЄЇдЊЛпЉМиґЕињЗ30дЄЗеРНжВ£иАЕеЬ®з≠ЙеЊЕеЩ®еЃШзІїж§НпЉМдљЖжѓПеєіеП™жЬЙзЇ¶1.6дЄЗдЄ™еЩ®еЃШеПѓзФ®гАВдЄЇиІ£еЖ≥ињЩдЄ™еЕ®зРГжАІйЪЊйҐШпЉМзІСе≠¶еЃґеЉАеІЛжΥ糥еИ©зФ®еЯЇеЫ†зЉЦиЊСжКАжЬѓжФєйА†зМ™зЪДеЩ®еЃШпЉМдљњеЕґйАВеРИзІїж§НеИ∞дЇЇдљУеЖЕгАВ

3жЬИпЉМзЊОеЫљй©ђиР®иѓЄе°ЮеЈЮжАїеМїйЩҐеЃ£еЄГпЉМй¶Цжђ°жИРеКЯе∞ЖзМ™зЪДиВЊиДПзІїж§НеИ∞жіїзЭАзЪДжВ£иАЕдљУеЖЕгАВжПРдЊЫиВЊиДПзЪДзМ™зїПињЗCRISPR-Cas9жКАжЬѓеЯЇеЫ†зЉЦиЊСпЉМ襀еОїйЩ§дЇЖжЬЙеЃ≥зЪДзМ™еЯЇеЫ†гАБжЈїеК†дЇЖжЯРдЇЫдЇЇз±їеЯЇеЫ†пЉМеєґзБ≠жіїдЇЖзМ™еЖЕжЇРжАІйАЖиљђељХзЧЕжѓТпЉМдї•жПРйЂШдЄОдЇЇз±їеПЧдљУзЪДзЫЄеЃєжАІеТМйЩНдљОдЇЇз±їжДЯжЯУзМ™зЧЕжѓТзЪДй£ОйЩ©гАВеПЧиАЕжЬАеИЭжБҐе§НиЙѓе•љпЉМдљЖеЬ®жЬѓеРОињСдЄ§дЄ™жЬИжЧґеОїдЄЦпЉМеМїзФЯиЃ§дЄЇвАЬж≤°жЬЙињєи±°и°®жШОвАЭж≠їдЇ°жШѓзІїж§НзЪДзїУжЮЬгАВ

жЧ†зЛђжЬЙеБґпЉМеЗ†дєОеРМжЬЯпЉМдЄ≠еЫљз©ЇеЖЫеЖЫеМїе§Іе≠¶и•њдЇђеМїйЩҐеЫҐйШЯдєЯеЃМжИРдЇЖдЄАдЊЛе§ЪеЯЇеЫ†зЉЦиЊСзМ™-иДСж≠їдЇ°еПЧиАЕиВЊзІїж§НжЙЛжЬѓгАВз†Фз©ґдЇЇеСШеѓєдЊЫдљУзМ™ињЫи°МдЇЖз≤Њз°ЃзЪДеЯЇеЫ†зЉЦиЊСпЉЪжХ≤йЩ§дЇЖ3дЄ™еПѓиГљеЉХиµЈиґЕжА•жАІжОТжЦ•еПНеЇФзЪДеЯЇеЫ†пЉМеРМжЧґиљђеЕ•дЇЖ2дЄ™дЇЇз±їеЯЇеЫ†пЉМеИЖеИЂзФ®дЇОи∞ГиКВи°•дљУеТМеЗЭи°АеКЯиГљпЉМзІїж§НеРОзЪДзМ™иВЊеЬ®еПЧиАЕдљУеЖЕеЈ•дљЬиЙѓе•љгАВ

зМ™зЪДеЯЇеЫ†дЄОдЇЇз±їзЫЄињСпЉМеЩ®еЃШе§Іе∞ПзЫЄдЉЉпЉМиАМдЄФзєБжЃЦиГљеКЫеЉЇпЉМжШУдЇОиІДж®°еМЦеЯєеЕїпЉМеЫ†ж≠§иҐЂйАЙдЄЇеЩ®еЃШдЊЫдљУгАВињЩй°єз™Бз†ідЄЇиІ£еЖ≥еЩ®еЃШзЯ≠зЉЇйЧЃйҐШеЉАиЊЯдЇЖжЦ∞йАФеЊДпЉМдЄЇз≠ЙеЊЕеЩ®еЃШзІїж§НзЪДжВ£иАЕеЄ¶жЭ•жЦ∞еЄМжЬЫгАВдЄНињЗиЈ®иґКзЙ©зІНзЪДзІїж§НдЊЭзДґе≠ШеЬ®еЊИе§ЪеЫ∞йЪЊпЉМе¶ВжОТжЦ•еПНеЇФгАБеЗЭи°АйЪЬзҐНгАБзЦЊзЧЕдЉ†жТ≠й£ОйЩ©з≠ЙпЉМдљЖињЩй°єжКАжЬѓзЪДеПСе±ХеЈ≤ињЫеЕ•еК†йАЯжЬЯпЉМзЫЄдњ°жЫЩеЕЙдЄНињЬдЇЖгАВ

2024еєіпЉМдЄ≠еЫљзЪДеЂ¶е®•еЕ≠еПЈжОҐжµЛеЩ®дїОжЬИзРГиГМйЭҐйЗЗйЫЖж†ЈеУБеєґжИРеКЯињФеЫЮеЬ∞зРГпЉМињЩжШѓдЇЇз±їй¶Цжђ°иОЈеЊЧжЬИзРГиГМйЭҐзЪДе≤©зЯ≥еТМеЬЯе£§ж†ЈжЬђгАВ

5жЬИ3жЧ•пЉМеЂ¶е®•еЕ≠еПЈдїОжµЈеНЧжЦЗжШМиș姩еПСе∞ДеЬЇеНЗз©ЇгАВ6жЬИ1жЧ•пЉМжОҐжµЛеЩ®еЬ®жЬИзРГиГМйЭҐзЪДеНЧжЮБ-иЙЊзЙєиВѓзЫЖеЬ∞йШњж≥ҐзљЧзЫЖеЬ∞еНЧйГ®зЭАйЩЖгАВжОҐжµЛеЩ®йАЪињЗжЬЇжҐ∞иЗВеТМйТїжОҐи£ЕзљЃпЉМйЗЗйЫЖдЇЖ1935.3еЕЛжЬИзРГж†ЈеУБпЉМеМЕжЛђи°®е±ВеЬЯе£§еТМжЈ±е±Ве≤©зЯ≥гАВ6жЬИ25жЧ•пЉМжР≠иљљж†ЈеУБзЪДињФеЫЮиИ±еЃЙеЕ®йЩНиРљеЬ®еЖЕиТЩеП§еЫЫе≠РзОЛжЧЧйҐДеЃЪеМЇеЯЯгАВ

еНЧжЮБ-иЙЊзЙєиВѓзЫЖеЬ∞жШѓжЬИзРГдЄКжЬАе§ІгАБжЬАеП§иАБзЪДжТЮеЗїзЫЖеЬ∞дєЛдЄАпЉМеŴ嚥жИРжЧґйЧіеПѓдї•ињљжЇѓеИ∞зЇ¶40дЇњеєіеЙНгАВдїОињЩйЗМиОЈеЊЧзЪДж†ЈеУБе∞ЖеЄЃеК©зІСе≠¶еЃґжЫіе•љеЬ∞зРЖиІ£жЬИзРГпЉМзФЪиЗ≥жճ䪙姙йШ≥з≥їзЪДжЧ©жЬЯеОЖеП≤гАВ

еЂ¶е®•еЕ≠еПЈеЃМжИРдЇЖдЄАй°єеОЖеП≤жАІзЪДдїїеК°гАВжЬИзРГиГМйЭҐдЄОдЇЇдїђзЖЯжВЙзЪДж≠£йЭҐжЬЙеЊИе§ІдЄНеРМпЉМеЃГзЪДеЬ∞е£≥жЫіеОЪпЉМйЩ®зЯ≥еЭСжЫіе§ЪпЉМеЗ†дєОж≤°жЬЙжЬИжµЈпЉИеП§дї£зОДж≠¶е≤©еЦЈеПС嚥жИРзЪДжЪЧиЙ≤еє≥еОЯпЉЙгАВзІСе≠¶еЃґиЃ§дЄЇпЉМз†Фз©ґињЩдЇЫеЈЃеЉВеПѓиГљжП≠з§ЇжЬИзРГ嚥жИРзЪДеЕ≥йԁ篜糥пЉМжДПдєЙйЭЮжѓФеѓїеЄЄгАВ

дЄАзІНйХњжХИHIVйҐДйШ≤иНѓзЙ©зЪДдЄіеЇКиѓХй™МеПЦеЊЧжГКдЇЇжИРжЮЬпЉМе∞Же§Іе§ІжПРйЂШзФ®иНѓдЊњеИ©жАІдЄОдЊЭдїОжАІгАВ

6жЬИпЉМињЩзІНеРНдЄЇlenacapavirзЪДиНѓзЙ©еЬ®йЭЮжі≤ињЫи°МзЪДдЄАй°єе§ІиІДж®°иѓХй™МдЄ≠пЉМ2000е§ЪеРНдљњзФ®иѓ•зЦЧж≥ХзЪДе•≥жАІжЧ†дЄАжДЯжЯУHIVпЉМйҐДйШ≤жХИжЮЬдЉШдЇОдЄ§дЄ™еѓєзЕІзїДпЉИеѓєзЕІзїДжѓП姩еП£жЬНиНѓзЙ©пЉЙгАВ3дЄ™жЬИеРОпЉМеП¶дЄАй°єж®™иЈ®еЫЫе§Іжі≤зЪДиѓХй™МзїУжЮЬдєЯиѓБеЃЮдЇЖињЩдЄАжГКдЇЇжХИжЮЬпЉЪеЬ®2000е§ЪеРНеПВдЄОиАЕдЄ≠пЉМдїЕжЬЙдЄ§дЊЛжДЯжЯУпЉМйҐДйШ≤жЬЙжХИзОЗдЊЭзДґйЂШдЇОеѓєзЕІзїДгАВ

ињЩзІНиНѓзЙ©йЗЗзФ®дЇЖеЕ®жЦ∞зЪДдљЬзФ®жЬЇеИґгАВдЄОдЉ†зїЯжКЧHIVиНѓзЙ©дЄНеРМпЉМеЃГйЭґеРСзЧЕжѓТзЪДи°£е£≥иЫЛзЩљпЉМиГљйШїж≠ҐзЧЕжѓТдЄОзїЖиГЮзЪДзЫЄдЇТдљЬзФ®пЉМињШиГљйШїж≠ҐзЧЕжѓТињЫеЕ•зїЖиГЮж†ЄгАВжЫіжДПдєЙйЗНе§ІзЪДжШѓпЉМињЩзІНиНѓзЙ©еЬ®дљУеЖЕиГљжМБзї≠еПСжМ•дљЬзФ®йХњиЊЊ6дЄ™жЬИпЉМеП™йЬАеНКеєіж≥®е∞ДдЄАжђ°пЉМе∞±иГљжЬЙжХИйҐДйШ≤HIVжДЯжЯУгАВ

2023еєідїНжЬЙ130дЄЗдЇЇжЦ∞жДЯжЯУHIVпЉМжѓП姩еЭЪжМБеП£жЬНйҐДйШ≤иНѓзЙ©дї§иЃЄе§ЪдЇЇйЪЊдї•дЄЇзїІгАВињЩзІНеНКеєідЄАйТИзЪДжЦєж°ИиЛ•иГљеєњж≥ЫдљњзФ®пЉМжЬЙжЬЫе§ІеєЕйЩНдљОеЕ®зРГHIVжЦ∞еҐЮжДЯжЯУзОЗгАВ

2024еєіпЉМдЇЇеЈ•жЩЇиГљеЬ®иѓЇиіЭе∞Фе•ЦдЄ≠зЛђйҐЖй£Ой™ЪгАВ

зЙ©зРЖе≠¶е•ЦйҐБзїЩдЇЖзЇ¶зњ∞¬ЈйЬНжЩЃиП≤е∞ФеЊЈпЉИJohn HopfieldпЉЙеТМжЭ∞еЉЧйЗМ¬ЈиЊЫй°њпЉИGeoffrey HintonпЉЙпЉМдї•и°®ељ∞дїЦдїђеЬ®дЇЇеЈ•з•ЮзїПзљСзїЬеТМжЬЇеЩ®е≠¶дє†йҐЖеЯЯзЪДеЉАеИЫжАІеЈ•дљЬгАВ

еМЦе≠¶е•ЦеИЩзФ±е§ІеНЂ¬ЈиіЭеЕЛпЉИDavid BakerпЉЙгАБжИіеѓЖжЦѓ¬ЈеУИиР®жѓФжЦѓпЉИDemis HassabisпЉЙеТМзЇ¶зњ∞¬ЈжЬ±йїШеЄХпЉИJohn M. JumperпЉЙеЕ±еРМиОЈеЊЧпЉМдї•и°®ељ∞дїЦдїђеЬ®иЫЛзЩљиі®зїУжЮДйҐДжµЛжЦєйЭҐзЪДиі°зМЃгАВеЕґдЄ≠пЉМеУИиР®жѓФжЦѓеТМжЬ±йїШеЄХйҐЖеѓЉеЉАеПСзЪДAlphaFoldж®°еЮЛеЃЮзО∞дЇЖйЭ©еСљжАІз™Бз†іпЉМиГље§Ядї•жО•ињСеЃЮй™МиІВжµЛзЪДз≤Њз°ЃеЇ¶йҐДжµЛиЫЛзЩљиі®зїУжЮДгАВ

ињЩдЄАеєіпЉМAIз°ЃеЃЮеЄ¶зїЩдЇЇз±їеОЪйЗНзЪДй¶И赆гАВ

дїКеєі5жЬИпЉМеНЗзЇІзЙИзЪДAlphaFold 3.0еПСеЄГгАВињЩдЄАзЙИжЬђдЄНдїЕжПРйЂШдЇЖиЫЛзЩљиі®зїУжЮДйҐДжµЛзЪДеЗЖз°ЃзОЗпЉМињШжЙ©е±ХеИ∞дЇЖDNAгАБRNAз≠ЙеЕґдїЦзФЯзЙ©еИЖе≠РпЉМеЄЃеК©зІСе≠¶еЃґжЫіе•љзРЖиІ£зФЯеСљзЪДеЯЇжЬђжЮДжИРгАВињЩй°єжКАжЬѓеѓєиНѓзЙ©з†ФеПСеТМзЦЊзЧЕз†Фз©ґеЕЈжЬЙйЗНи¶БжДПдєЙпЉМжѓФе¶ВеЬ®жЦ∞иНѓеЉАеПСињЗз®ЛдЄ≠пЉМеЃГиГље§ЯењЂйАЯйҐДжµЛиНѓзЙ©еИЖе≠РдЄОзЫЃж†ЗиЫЛзЩљиі®зЪДзїУеРИжГЕеЖµпЉМе§Іе§ІжПРйЂШдЇЖз≠ЫйАЙжХИзОЗгАВеЬ®дЉ†жЯУзЧЕз†Фз©ґдЄ≠пЉМеЃГдєЯдЄЇзЦЂиЛЧеТМж≤їзЦЧжЦєж°ИзЪДеЉАеПСжПРдЊЫдЇЖжЬЙеКЫжФѓжМБгАВ

AIеЬ®еЕґдїЦзІСз†ФйҐЖеЯЯдєЯжЬЙйЗНи¶БеЇФзФ®гАВдЊЛе¶ВAIж®°еЮЛеПѓдї•жПРйЂШ僺姩ж∞ФеПШеМЦеТМиЗ™зДґзБЊеЃ≥зЪДйҐДжµЛеЗЖз°ЃеЇ¶пЉЫиГљеЄЃеК©зІСе≠¶еЃґдЉШеМЦеЃЮй™МжЦєж°ИпЉМжПРйЂШз†Фз©ґжХИзОЗз≠Йз≠ЙгАВAIдЉЉдєОеЈ≤зїПиД±з¶їдЇЖжИСдїђеОЯжЬђиµЛдЇИеЃГзЪДвАЬиЊЕеК©вАЭиІТиЙ≤пЉМжИРйХњдЄЇжО®еК®зІСе≠¶еПСзО∞зЪДйЗНи¶БеКЫйЗПпЉМж≠£еЬ®еЄЃеК©дЇЇз±їињЫдЄАж≠•жΥ糥иЗ™зДґзХМгАВињЩдЇЫињЫе±ХдЄНдїЕжПРйЂШдЇЖзІСз†ФжХИзОЗпЉМдєЯдЄЇиІ£еЖ≥дЇЇз±їйЭҐдЄізЪДйЗНе§ІжМСжИШжПРдЊЫдЇЖжЦ∞зЪДжЦєж≥ХгАВ

11жЬИпЉМдЇЇз±їзїЖиГЮеЫЊи∞±й°єзЫЃеЃМжИРдЇЖзђђдЄАдїљиНЙеЫЊгАВињЩдїљвАЬдЇЇдљУзїЖиГЮеЬ∞еЫЊвАЭиЃ∞ељХдЇЖзЇ¶6200дЄЗдЄ™дЇЇз±їзїЖиГЮзЪДиѓ¶зїЖдњ°жБѓпЉМи¶ЖзЫЦдЇЖз•ЮзїПз≥їзїЯгАБиВЇгАБењГиДПгАБиВ†йБУеТМеЕНзЦЂз≥їзїЯз≠Й18дЄ™йЗНи¶БзЪДзФЯзЙ©зљСзїЬгАВ

ињЩдЄАз™Бз†іжЭ•иЗ™еѓєеЕ®зРГ10000е§ЪеРНењЧжДњиАЕзЪДз†Фз©ґпЉМзІСе≠¶еЃґжЈ±еЕ•еИЖжЮРдЇЖиґЕињЗ1дЇњдЄ™зїЖиГЮпЉМеЬ®гАКNatureгАЛжЭВењЧдЄКеПСи°®дЇЖ40й°єйЗНи¶БеПСзО∞гАВжѓФе¶ВпЉМдїЦдїђзїШеИґдЇЖдїОеП£иЕФеИ∞иВЫйЧ®зЪДеЃМжХіжґИеМЦйБУзїЖиГЮеЫЊи∞±пЉМеПСзО∞дЇЖдЄАзІНж≠§еЙНжЬ™зЯ•зЪДиВ†йБУзїЖиГЮпЉМињЩзІНзїЖиГЮеПѓиГљдЄОзВОзЧЗжАІиВ†зЧЕжЬЙеЕ≥гАВдїЦдїђињШй¶Цжђ°иѓ¶зїЖжППзїШдЇЖиГОеĜ陮陊嚥жИРзЪДињЗз®ЛпЉМеПСзО∞еПВдЄОињЩдЄАињЗз®ЛзЪДеЯЇеЫ†пЉМж≠£жШѓеЬ®жХ∞еНБеєіеРОеЃєжШУеЉХеПСй™®еЕ≥иКВзВОзЪДеЯЇеЫ†гАВ

ињЩй°єеЈ•дљЬзЪДжДПдєЙ写жѓФдЇЇз±їеЯЇеЫ†зїДиЃ°еИТгАВй°єзЫЃеІЛдЇО2016еєі10жЬИпЉМ3600е§ЪеРНжЭ•иЗ™100дЄ™еЫљеЃґзЪДзІСе≠¶еЃґеПВдЄОдЇЖињЩй°єеЈ•дљЬгАВдїЦдїђзЪДзЫЃж†ЗжШѓиѓХеЫЊзїШеИґдЇЇдљУеЖЕзЇ¶37дЄЗдЇњдЄ™зїЖиГЮзЪДеЃМжХіеЫЊи∞±гАВзІСе≠¶еЃґдЄНдїЕи¶БиѓЖеИЂдЄНеРМз±їеЮЛзЪДзїЖиГЮпЉМињШи¶БдЇЖиІ£еЃГдїђзЪДеКЯиГљзКґжАБгАБжЙАе§ДдљНзљЃдї•еПКеПСиВ≤еОЖз®ЛгАВињЩе∞±е•љжѓФжШѓдЄАеЉ†жЮБеЕґз≤ЊзїЖзЪДвАЬдЇЇдљУеЬ∞еЫЊвАЭпЉМиЃ∞ељХдЇЖжѓПзІНзїЖиГЮзЪДзЙєеЊБеТМеИЖеЄГгАВ

ињЩеЉ†дЇЇдљУеЬ∞еЫЊе∞ЖеЄЃеК©зІСе≠¶еЃґжЫіе•љеЬ∞зРЖиІ£зЦЊзЧЕзЪДеПСзФЯжЬЇеИґпЉМеЉАеПСжЦ∞зЪДж≤їзЦЧжЦєж≥ХпЉМжО®еК®еЖНзФЯеМїе≠¶зЪДеПСе±ХгАВжѓФе¶ВпЉМйАЪињЗжѓФиЊГеБ•еЇЈзїЖиГЮеТМзЧЕеПШзїЖиГЮзЪДеЈЃеЉВпЉМз†Фз©ґдЇЇеСШеПѓиГљеПСзО∞жЦ∞зЪДж≤їзЦЧйЭґзВєпЉЫйАЪињЗдЇЖиІ£дЄНеРМз±їеЮЛзїЖиГЮзЪДзЙєеЊБпЉМеПѓиГљеЬ®зЦЊзЧЕеЗЇзО∞дЄіеЇКзЧЗзКґдєЛеЙНе∞±еБЪеЗЇиѓКжЦ≠пЉМеЃЮзО∞зЬЯж≠£зЪДдЄ™жАІеМЦеМїзЦЧгАВ

12жЬИпЉМи∞Јж≠МжО®еЗЇеРНдЄЇWillowзЪДйЗПе≠РиКѓзЙЗпЉМеЃЮзО∞йЗПе≠РиЃ°зЃЧйҐЖеЯЯзЪДйЗНе§Із™Бз†ігАВ

еЬ®йЗПе≠РиЃ°зЃЧдЄ≠пЉМйЗПе≠РжѓФзЙєзЪДиДЖеЉ±жАІеЫ∞жЙ∞зІСе≠¶еЃґдїђињСдЄЙеНБеєігАВйЗПе≠РжѓФзЙєйЭЮеЄЄжХПжДЯпЉМжЮБжШУеПЧеИ∞еС®еЫізОѓеҐГзЪДеє≤жЙ∞пЉМињЩзІНеє≤жЙ∞дЉЪеѓЉиЗіиЃ°зЃЧйФЩиѓѓпЉМзІСе≠¶еЃґдїђењЕй°їеПСе±ХеЗЇжЬЙжХИзЪДйЗПе≠РзЇ†йФЩжКАжЬѓгАВ

WillowиКѓзЙЗзЪДж†ЄењГжКАжЬѓе∞±жШѓеЃГзЪДйЗПе≠РзЇ†йФЩиГљеКЫгАВеЃГйЗЗзФ®дЇЖдЄАзІНеПЂеБЪвАЬи°®йЭҐз†БвАЭзЪДзЇ†йФЩжЦєж°ИпЉМеПѓдї•е∞Же§ЪдЄ™зЙ©зРЖйЗПе≠РжѓФзЙєзЉЦз†БжИРдЄАдЄ™йАїиЊСйЗПе≠РжѓФзЙєгАВйАЪињЗињЩзІНзЉЦз†БжЦєеЉПпЉМеН≥дљњйГ®еИЖйЗПе≠РжѓФзЙєеЗЇйФЩпЉМжХідљУзЪДиЃ°зЃЧзїУжЮЬдїНзДґжШѓж≠£з°ЃзЪДгАВжЫійЗНи¶БзЪДжШѓпЉМWillowиКѓзЙЗжИРеКЯз™Бз†ідЇЖйЗПе≠РзЇ†йФЩзЪДеЕ≥йФЃйШИеАЉгАВињЩжДПеС≥зЭАйЪПзЭАйЗПе≠РжѓФзЙєжХ∞йЗПзЪДеҐЮеК†пЉМиЃ°зЃЧйФЩиѓѓзЪДжѓФзОЗдЄНжШѓеҐЮеК†пЉМиАМжШѓжМЗжХ∞зЇІдЄЛйЩНгАВињЩжШѓйЗПе≠РиЃ°зЃЧйҐЖеЯЯйЗМз®ЛзҐСеЉПзЪДиГЬеИ©пЉМдЄЇжЬ™жЭ•йЗПе≠РиЃ°зЃЧжЬЇзЪДеЃЮзФ®еМЦеТМеєњж≥ЫеЇФзФ®еЉАиЊЯдЇЖжЦ∞зЪДйБУиЈѓпЉМељ±еУНжЈ±ињЬгАВ

жИСдїђж≠£е§ДеЬ®дЄАдЄ™еЙНжЙАжЬ™жЬЙзЪДжБҐеЉШжЧґдї£гАВдїОеЃЗеЃЩжЈ±е§ДеИ∞еЊЃиІВдЄЦзХМпЉМдїОеЯЇз°Аз†Фз©ґеИ∞еЃЮйЩЕеЇФзФ®пЉМзІСжКАзЪДжѓПдЄАжђ°иЈГињЫйГљеГПжШѓжЙУеЉАдЇЖдЄАжЙЗйАЪеЊАжЬ™зЯ•дЄЦзХМзЪДе§ІйЧ®пЉМиЃ©жИСдїђеЊЧдї•з™•жОҐйВ£дЇЫжЫЊзїПйБ•дЄНеПѓеПКзЪДзІШеѓЖгАВжΥ糥еЃЗеЃЩзЪДиµЈжЇРпЉМињљйЧЃзФЯеСљзЪДжЬђиі®пЉМињЩдЇЫињљж±ВдЄНдїЕжШѓеѓєиЗ™зДґж≥ХеИЩзЪДзРЖиІ£пЉМжЫіжШѓеѓєдЇЇз±їиЗ™иЇЂе≠ШеЬ®зЪДжЈ±еИїеПНжАЭгАВ

еЬ®дњЭжМБеЉАжФЊдЄОе•ље•ЗзЪДеРМжЧґпЉМжИСдїђжЫіжААзЭАжХђзХПдєЛењГжЬЯеЊЕжЬ™жЭ•гАВзІСжКАзЪДеПСе±ХпЉМиѓЪзДґжШѓеЈ•еЕЈеТМжЙЛжЃµзЪДињЫж≠•пЉМеЃГдєЯжШѓдЄАзІНеКЫйЗПпЉМдЄАзІНиГље§ЯжФєеПШдЇЇз±їеСљињРзЪДеКЫйЗПгАВ

зЫЄеЕ≥йУЊжО•пЉЪдЄ≠еЫљеМЇжФѓжМБзЪДеЕґдїЦжФѓдїШжЦєеЉПеРНеНХ