3月29日22时44分,一辆小米SU7标准版在安徽德上高速公路池祁段行驶过程中遭遇严重交通事故,导致3人在车祸中丧生。

4月1日午间,小米官方发布声明,公告了事故发生详细时间线和相关数据,但更具体的事故原因和细节还需等待当地交警进一步披露。据小米公司发言人回应,事故发生前车辆处于NOA(Navigate on Autopilot,导航辅助驾驶)状态,以116km时速持续行驶。事发路段因施工修缮,用路障封闭自车道、改道至逆向车道。车辆检测出障碍物后发出提醒并开始减速,随后驾驶员接管车辆进入人驾状态,持续减速并操控车辆转向,随后车辆与隔离带水泥桩发生碰撞,碰撞前系统最后可以确认的时速约为97km。

小米官方称,碰撞发生后,立即与车主取得联系,确认非车主本人驾驶。同时紧急救援呼叫车上乘员,并报警、呼叫120急救服务。此后警方抵达现场介入调查。

值得一提的是,在识别到前方障碍物时,汽车通常还会触发AEB功能(Autonomous Emergency Braking,自动紧急刹车系统),但小米公司的通告中尚未提及事故车辆的AEB状态。

事件发生三天,以往“24小时冲浪”人设的雷军罕见地处于失语状态,可对比的是2018年特斯拉自动驾驶致死事故后,马斯克亲自道歉最终挽回部分信任。作为小米公司的第一品牌代言人,雷军的态度及动向或成为小米在此次危机中舆情走向的关键变量。

4月1日22时20分,雷军微博终于发布最新动态,表态“无论发生什么,小米都不会回避”。与其往日保持高频更新的节奏不同,此时距离其上一条微博动态,已超24小时。

据小米官方信息显示,小米智驾系统分为两套方案,分别是Xiaomi Pilot Pro和Xiaomi Pilot Max。小米SU7 Pro标配Xiaomi Pilot Max平台,搭载1颗激光雷达、3颗毫米波雷达、11颗高清摄像头及12颗超声波雷达,由两颗NVIDIA DRIVE Orin提供508TOPS的综合算力。

小米SU7标准版搭载的是Xiaomi Pilot Pro智驾系统,配备1颗NVIDIA DRIVE Orin芯片、1颗毫米波雷达、11颗车外摄像头、12颗超声波雷达,没有激光雷达。

技术人员分析称,小米SU7标准版没有激光雷达,纯视觉模式在夜间识别效果相对欠佳,可能存在障碍物识别不够及时到位问题。

由于此次高速事故还在调查中,无法判断小米智驾系统是否存在障碍物识别延迟、接管预警滞后及制动响应迟滞等问题,但可以肯定的是,普通用户难以分辨小米智驾系统两套方案的具体差别,他们对小米智能驾驶的了解更多地来自雷军在不同场合对小米SU7智能驾驶的阐述。

就在小米SU7事故发生的几天前,问界车主“秦风”在鸿蒙智行APP发文称,去年十二月下旬,他在开启高阶智驾的情况下,以120km时速追尾了前方停着的水泥泵车,导致腰椎、腓骨骨折,全身多处不同程度挫伤。

几起事件,给火热的智驾发展态势兜头浇了一盆冷水。“不能把生命交给机器”的呼声越来越大,用户的信心多少都被蒙上了阴影。

智能驾驶的发展太令人兴奋,导致我们忽视了背后一些不得不说的事实。其中最突出的就是,消费者常会以“自动驾驶”来理解“智能驾驶”。

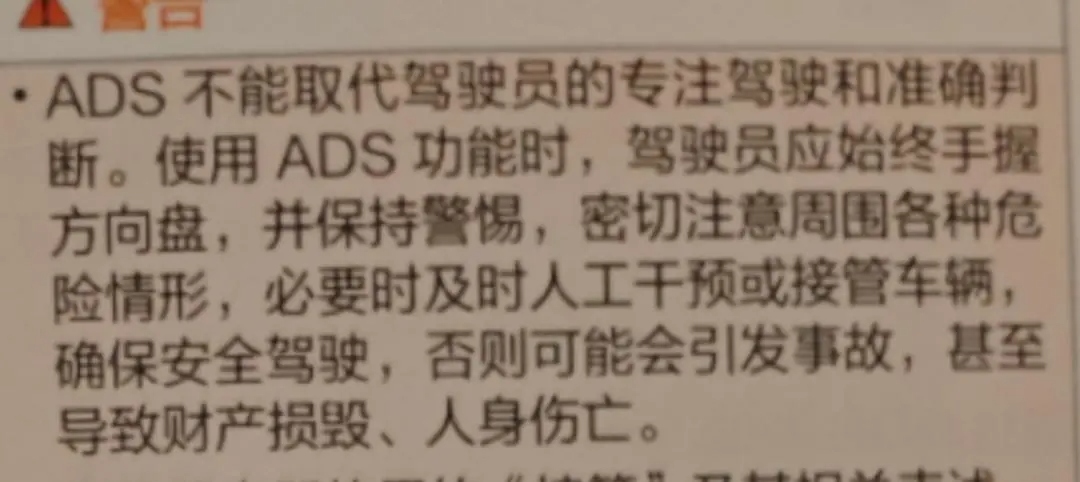

企业的宣传,永远主打一个通俗易懂,永远追求最大传播效率,用户这种误解,本身极可能是企业有意无意中造成的。产品的宣传只要不违反广告法即可,但写进用户手册就是另外一回事。

在说明书中,白纸黑字提及:“驾驶员应始终手握方向盘并保持警惕,密切注意周围各种危险情形,必要时及时人工干预或接管车辆”。而消费者只会看到发布会和宣传片上的精彩瞬间,却不会去认真品味说明书上字里行间的那些条款。这就会引起巨大的认知偏差:消费者只看到了智能驾驶系统的精彩瞬间,看到了技术的神奇力量,对自己也能用到这种技术欣喜莫名,却不会意识到再怎么先进的技术,终究也有其能力边界。

2024年前,中国新能源汽车卷的是电动化,竞争主要围绕电池、电机、电控展开,而2024年之后,竞争卷向了智能化,NOA/NCA等等新名词开始出现,L2/L3等等新概念开始传播。

按照美国汽车工程学会的等级分类,自动驾驶的等级从L0无自动化、L1辅助驾驶、L2部分自动驾驶、L3条件自动驾驶、L4高度自动驾驶到L5完全自动驾驶,级别依次提升。其中L1/L2等级仅具备简单的环境感知和执行功能,实则应该被称为“辅助驾驶”,主要操作仍应由驾驶员完成。但在激进的宣传和造势之下,不少车企模糊了这种限定,使得消费者过分信任辅助驾驶,以至于以身犯险,发生事故。

这六大梯级背后的逻辑,最根本的不是搭载了多少传感器,有多少芯片算力,而是控制权与责任的归属。

有车主在事故后紧急做功课才了解,车企在宣传时强调“无限接近L3”、“高阶智驾”,听起来比“辅助驾驶”更高级,但本质上仍是L2级别。根据工信部《汽车驾驶自动化分级》标准,L2级属于“组合驾驶辅助”,系统仅能执行部分动态驾驶任务(如车道保持、自适应巡航),驾驶员必须全程监控环境并随时准备接管。

这意味着,无论车企如何宣传,只要未通过国家认证的L3级标准,均被归类为L2级辅助驾驶。就像前文说的小米两套系统,高价高配,低价低配,但两套系统事实上也都属于L2级别,在现行法律下,如果发生事故,仍由驾驶员承担主要责任。

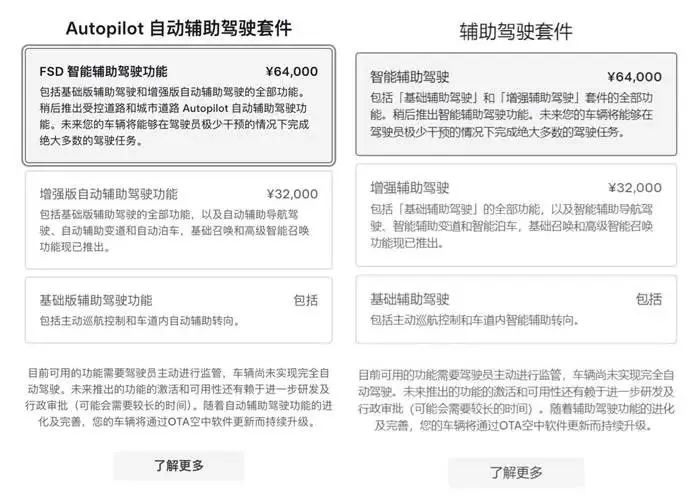

目前虽然有国内车企发布L3级技术方案,但尚未有车企通过国家认证实现L3级自动驾驶的全国覆盖。包括被业内认为技术领先国内1-2年的特斯拉FSD,全称是“Full Self-Driving”,直译过来就是“全自动驾驶”,但在进入国内时,仍然正式改名为“智能辅助驾驶”,预示着特斯拉也已认清现实,不再盲目追求全自动驾驶。

但不要以为L2的辅助驾驶就意味着厂商不用在事故里担责,哪怕具体某次事故里,从法理层面用户自己应该承担一切或者主要责任(例如美国Joshua Brown和中国高雅宁都因使用特斯拉AutoPilot不当而丧生),这也并不意味着企业丝毫不用反思和被谴责,极端式理解会带来更为恶化的后果。

国内智驾竞争态势已臻白热化。就在3月,小鹏推出了更强更便宜G6、G9,问界M9推出了激光雷达硬件升级服务、长安汽车也宣称要把高阶智驾的价格战打到10万以内。本质上来说,这就是一轮“技术平权”——让普通人享受到曾经只有高档汽车才有的功能。最典型的就是比亚迪王传福前段时间在发布会上说出的那四个字“全民智驾”。

这次事故之后,有不少朋友觉得应该限制智能驾驶发展,至少也要限制现实使用。但技术平权是大势所趋,这个过程不会因为人为阻挠停滞不前。在技术平权的过程中必然会出现泥沙俱下、良莠不齐。移动互联网就是个活生生的例子,全民上网,固然催生了许多优质内容,但也会看到各种反智脑残的东西,这就是平权的必然结果。

这也在提醒我们,在所有车企all in智驾之时,首先更应注重以消费者为本,警示风险,而非激进宣传。智驾终究是机器,就算计算再精密,迭代再多版本,只要有遇到复杂情况无法处理的情况,就是生命无法承受之重。

企业口中的“智能驾驶”和消费者理解的“自动驾驶”之间,存在一道明显的鸿沟。但这种鸿沟并非不可跨越,完全可以通过教育手段消弭。

每个人对智能驾驶的信任程度都不一样,“无脑智吹”与“极端保守”都不鲜见。哪怕已经买了车,用上了智能驾驶,关于驾驶技术的教育仍然是不足的,这不能不说是车企的失职。车企也许只想扬长避短,但如果哪一家车企主动对用户、准用户开展这种教育,反而能起到正向效果——在用户和路人看来,这样的车企,才是真的在乎消费者,才是一个实事求是的企业。

车企的教育义务和用户的学习义务都不可忽视。车企不能为了销量只讲“颠覆”、“突破”而不讲责任,在省成本、拼效率和保安全之间,安全永远应该排在第一位,杜绝过度宣传,付出足够的教育成本;车主也须认清“辅助驾驶”不是撒手不管的“自动驾驶”,不能盲目信任宣传。一切新科技的用户,都应付出足够的学习成本,掌握新技术的边界和使用诀窍,才能平安无虞地享受科技带来的便捷与舒适。

最应该实现平权的,便是“生命平权”。

此外,消费者的行车数据知情权如何得到保障、智驾发生事故之后车企与车主之间责任如何划分,均是车主们认为亟待解决的问题。有从业者建议,破局的关键在于建立新规则:强制安装行车“黑匣子”,让事故责任可追溯;交强险和商业险(如车损险、三者险)之外,普及真正的智驾保险;最重要的是法律跟上技术,明确责任划分。

只有把这些基础打牢了,智能驾驶才能更快驶向安全的未来,愿类似这次的悲剧不再上演。

相关链接:中国区支持的其他支付方式名单